「建設コンサルタントへの転職、本当に大丈夫かな?」

今の仕事に漠然とした不安を感じ、キャリアチェンジを考えているあなた。年収、将来性、そして何より「自分にできるのか?」と、期待と不安が入り混じっているのではないでしょうか。

建設コンサルタントは、地図に残るようなスケールの大きな仕事です。しかし、その華やかなイメージの裏には、厳しい現実も存在します。

この記事では、現役の建設コンサルタントである筆者が、転職を考えるあなたが本当に知りたい「建設コンサルタントのリアル」を包み隠さずお伝えします。仕事の流れから、現役社員が語る魅力と本音、そしてキャリアの可能性まで。この記事を読めば、あなたが転職で後悔しないための答えが見つかるはずです。

\クリックで読みたいところに飛べるよ/

建設コンサルタントとはどんな仕事?

建設コンサルタントの役割と立ち位置

一般社団法人建設コンサルタンツ協会が公開する「建設コンサルタントとは」によると以下のように定義されています。

道路、河川、ダム等の社会資本整備は国民の生命と暮らしを守り、戦後の経済成長を支え、成熟した社会形成のために重要な土台を築いてきました。建設コンサルタントとは、これらの社会資本の実現に向けて、調査計画や設計等に関する技術コンサルティングサービスを行うこと(またはそれを行う人のこと)です。

出典:一般社団法人建設コンサルタンツ協会「建設コンサルタントとは」

少し専門的な言葉が並んでいますが、簡単に言えば、人々の生活を支える社会資本整備を行うお仕事です。

ぽむ

ぽむ建設コンサルタントは、建設業界と思われがちだけど、実は「サービス業」なんだよ!

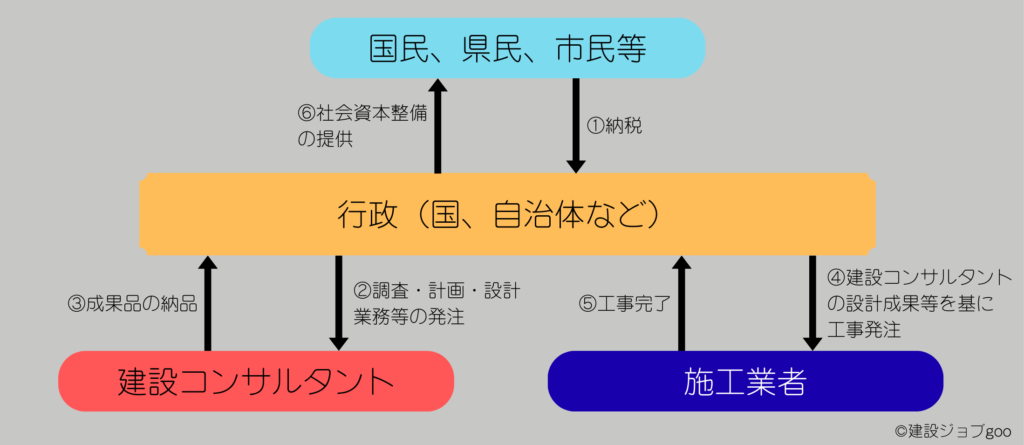

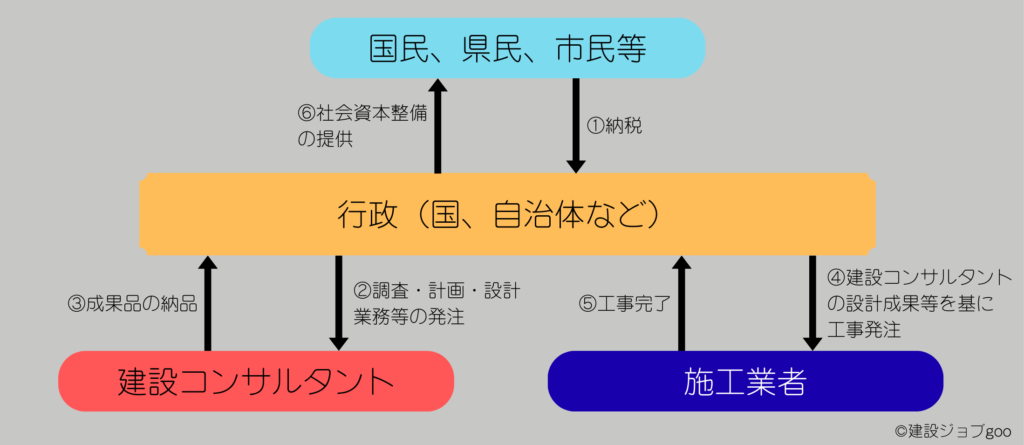

社会資本整備は、主に以下の3つの役割分担+国民という形で成り立っています。

- 行政(国や地方自治体): 「この地域の道路を新しくしたい」「災害に強い河川にしたい」など、インフラ整備の「目的」を決め、建設コンサルタントに設計を依頼します。

- 建設コンサルタント(設計者): 発注者の要望をヒアリングし、最適な計画や設計を立てます。

- ゼネコン(施工者): 建設コンサルタントが作成した設計図書をもとに、実際の工事を行います。

- 国民、県民、市民等:納税と引き換えに、社会資本整備の恩恵を受けます。

このように、建設コンサルタントは、プロジェクトの根幹を支える重要な役割を担っています。

建コンの主な仕事内容

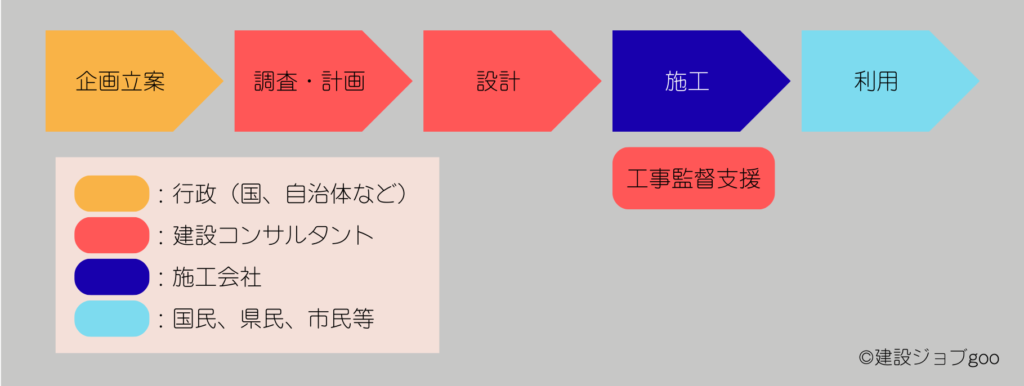

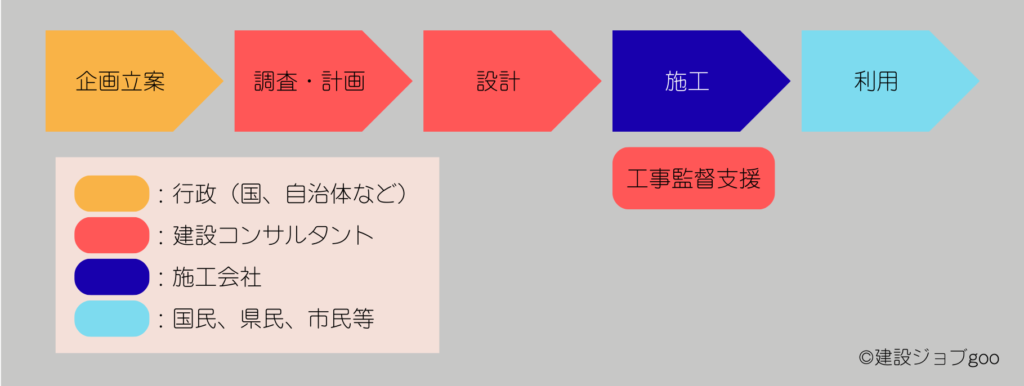

社会資本整備の流れはざっくり以下のとおりであり、このうち建設コンサルタントは主に調査・計画、設計、工事監督支援の役割を担います。

見てわかる通り、社会資本整備において建コンが占める役割は非常に大きいんだ!

建設コンサルタントの仕事は、デスクワークから現場作業まで多岐にわたります。主な仕事内容は、プロジェクトのフェーズに応じて以下のようになります。

- 調査: 新しい道路をつくる場所の地質や地形、周辺環境を調べたり、地震や洪水などのリスクを予測したりします。

- 計画: 調査で得られたデータをもとに、最適なルートや構造、工法を検討します。事業の経済性や環境への配慮も重要な要素です。

- 設計: 計画に基づき、橋やトンネル、道路などの具体的な図面を作成します。構造計算を行い、安全性を徹底的に検証する、非常に専門性の高い工程です。

- 工事監督支援: 設計通りに工事が進んでいるか、品質や安全面を現場でチェックします。設計者としての視点から、工事をサポートする役割です。

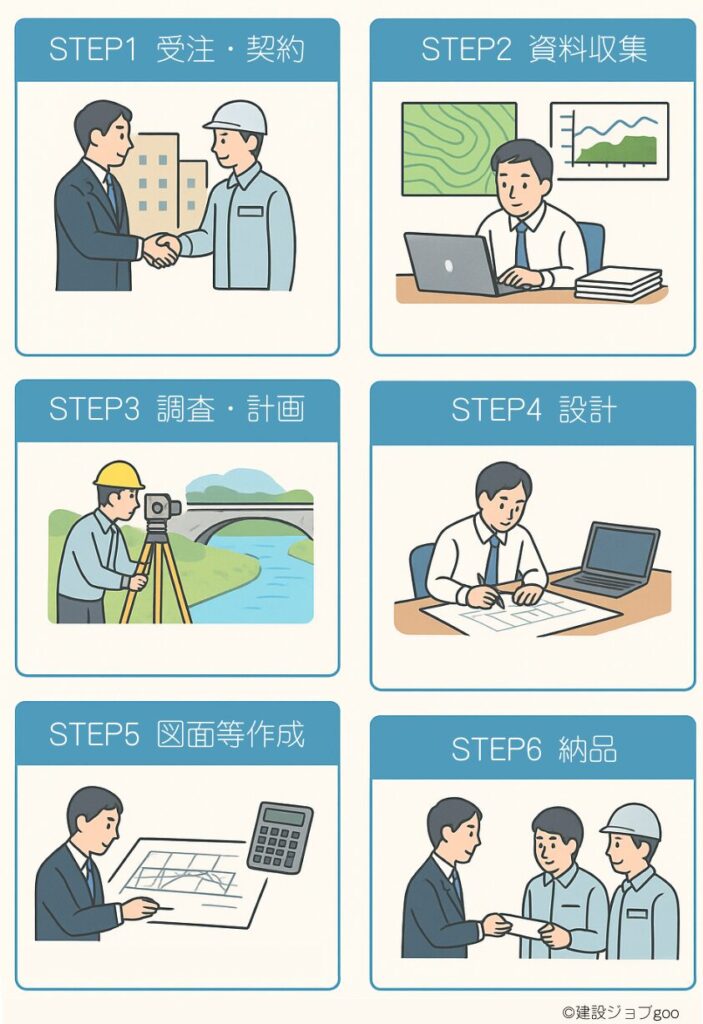

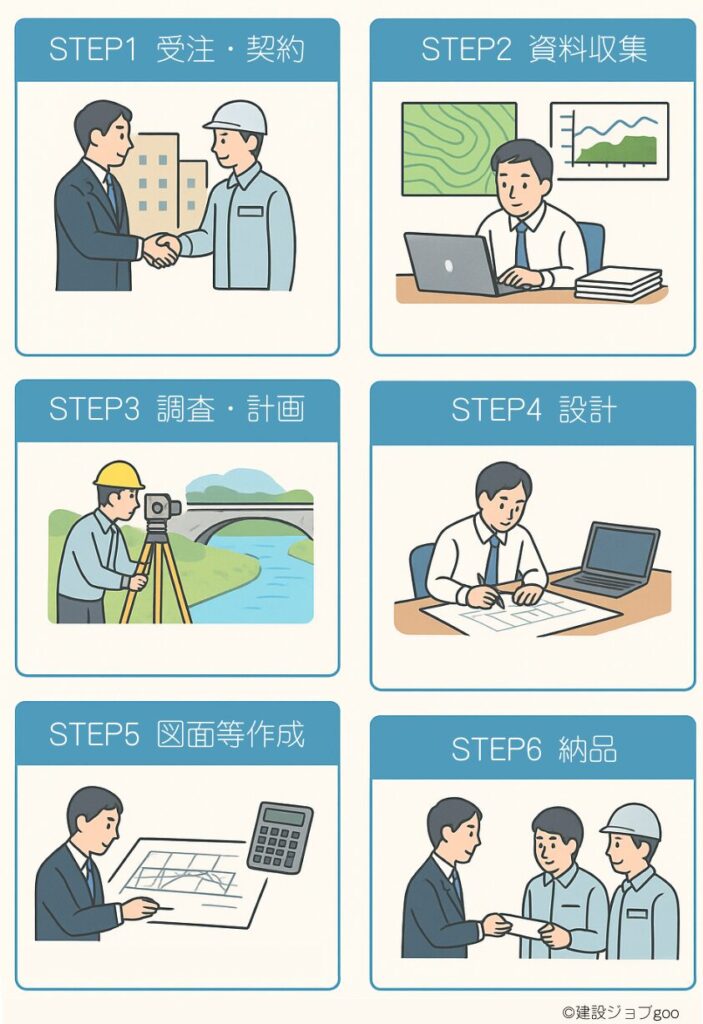

建コンの仕事の流れ

より具体的にイメージできるように、橋梁(きょうりょう)設計を例に仕事の流れを見ていきましょう。

国や自治体が公募する入札に参加し、発注者から仕事を受注します。

橋を架ける場所の地形図、地盤データ、同路線の設計成果など、設計に必要なあらゆる情報を集めます。

現地で測量や地質調査を行い、どのような橋をどこに、どのように架けるかを検討します。

橋の規模や構造、材料などを詳細に決定し、橋脚や橋桁の構造計算を行います。数mm単位の精度が求められる、緻密な作業です。

設計に基づき、工事で使う詳細な設計図面や、必要な材料(コンクリート、鉄筋など)の数量を算出します。

完成した成果物を発注者である国や自治体に納品します。この成果物が、ゼネコンが工事を行う際の「設計図書」となります。

このように、建設コンサルタントは、一つのインフラが完成するまでの「頭脳」として、非常に専門的で責任のある役割を担っています。

建設コンサルタントの魅力・やりがい

これまで見てきた通り、建設コンサルタントの仕事は責任感が大きい分、魅力・やりがいもたっぷりです!

筆者が感じる魅力・やりがいを4つにまとめてみました。

- みんなの暮らしを支える仕事

- 地図に残る仕事

- 手に職がつけられる

- 年収が高い

ひとつずつ順番にみていくよ!

みんなの暮らしを支える仕事

私たちが普段、何気なく使っている道路や橋、上下水道。これらはすべて、誰かが計画し、設計したものです。建設コンサルタントは、まさにその「計画・設計」の段階から、人々の暮らしを支えているのです。

- 社会貢献性が高い: 災害に強い堤防や、渋滞を解消する新しい道路を設計することで、地域の人々の安全や生活の質向上に貢献できます。自分の手掛けたプロジェクトが完成し、多くの人に利用される様子を目の当たりにしたときの喜びは、この仕事ならではのものです。

- 社会の課題を解決する: 過疎化が進む地域に新しい橋を架けることで、地域の活性化に貢献したり、老朽化したインフラを再生することで、未来に安心を引き継いだり。社会が抱えるさまざまな課題に、専門家として向き合い、解決策を導き出すやりがいがあります。

日々の激務を乗り越えられるのは、「自分の仕事が、誰かの役に立っている」という強い実感があるからです。

僕も初めて設計した橋が完成したときは本当に感動したのを覚えているよ!

地図に残る仕事

「地図に残る仕事」という言葉を耳にしたことはありますか? まさに建設コンサルタントの仕事はこれに当てはまります。自分が設計に携わった構造物が、何十年、何百年という長い時間を経て、形として残り続けるのです。

- 大きな達成感と誇り: 高速道路から見下ろす大きな橋、電車が通るためのトンネル、地元のランドマークになっている河川の堤防…。自分が関わった構造物を見るたびに、大きな達成感と誇りを感じられます。

- 子孫に誇れるロマン: プロジェクトの管理技術者として携われば、設計した構造物の銘板(めいばん)に自分の名前が刻まれることもあります。将来、子どもや孫に「この橋はお父さんが設計したんだよ」と話せるなんて、とてもロマンがありますよね。

「手に職」がつけられる

建設コンサルタントの仕事は、高度な専門知識と技術が求められます。そのため、一度身につければ、あなたの市場価値は飛躍的に高まります。

- 希少性の高い専門スキル: 測量、解析、設計、計画、法規の知識など、多岐にわたる専門スキルを習得できます。これらのスキルは、建コン業界、建設業界はもちろんのこと、さまざまな分野で通用する「一生ものの財産」となります。

- 国家資格でキャリアアップ: 特に、技術士やRCCM(シビルコンサルティングマネージャ)といった国家資格は、あなたの専門性を証明する最強の武器です。

僕も技術士を取得したことで最高の転職が実現できたよ!

年収が高い

専門性が高く、責任が重い仕事であるため、建設コンサルタントは年収が高い傾向にあります。

厚生労働省が公開している就職情報提供サイト「jobtag」の調査結果によると、建設コンサルタントの平均年収は597万円です。

これは、国税庁の調査結果による全業種の平均年収460万円を大きく上回っています。

年齢別の平均年収を表にまとめたよ!

若いうちは年収が低いと言われるけど、全産業の平均と比較すると断然高い傾向にあることがわかるね!

| 年齢 | 建設コンサルタントの平均年収※1 | 全業種の平均年収※2 |

|---|---|---|

| ~19歳 | 298万円 | 112万円 |

| 20~24歳 | 381万円 | 267万円 |

| 25~29歳 | 501万円 | 394万円 |

| 30~34歳 | 536万円 | 431万円 |

| 35~39歳 | 654万円 | 466万円 |

| 40~44歳 | 630万円 | 501万円 |

| 45~49歳 | 681万円 | 521万円 |

| 50~54歳 | 690万円 | 540万円 |

| 55~59歳 | 722万円 | 545万円 |

| 60~64歳 | 608万円 | 445万円 |

| 65~69歳 | 511万円 | 354万円 |

| 70歳~ | 435万円 | 293万円 |

| 平均 | 597万円 | 460万円 |

出典:

- 厚生労働省「職業情報提供サイトjobtag」

- 国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」

また、資格手当や役職手当が充実している企業も多く、実務経験を積み、技術士などの資格を取得することで、さらに高収入を目指すことが可能です。

建設コンサルタントの年収ランキングについては、こちらの記事で解説しております。

建設コンサルタントの入社の決め手【アンケート結果】

建設コンサルタントの魅力についてご紹介しましたが、実際に働く人たちは、どんな理由でこの仕事を選んだのでしょうか?

ここでは、筆者が勤めていた建設コンサルタント会社で、「入社の決め手」についてのリアルなアンケート結果を公開します。

アンケート結果

【調査概要】

- 対象企業:地方密着型の中小建設コンサルタント会社

- 対象者: 筆者の元勤務先の社員15名(男性13名、女性2名)

- 調査方法: 口頭聞き取り

- 注意点: あくまで一社の結果であり、建設コンサルタント業界全体の傾向とは異なる可能性があります。

入社の決め手:アンケート結果

| 順位 | 理由 | 人数 |

| 1位 | 収入が高い | 4名 |

| 2位 | 研究内容が活かせる | 3名(女性1名) |

| 2位 | 地元のインフラ整備に貢献できる | 3名 |

| 4位 | 大規模なプロジェクトに携われる | 2名 |

| 5位 | 土木の中では現場作業が少ない | 1名(女性1名) |

| 5位 | 専門性がつき転職も有利 | 1名 |

| 5位 | 会社の人の人柄 | 1名 |

アンケート結果から見えてくること

この結果を見ると、回答者の動機は大きく2つのグループに分かれることがわかります。

- 待遇やキャリアを重視するグループ(1位「収入が高い」、5位「専門性がつき転職も有利」) 建設コンサルタントの専門性や責任の重さを理解し、それに見合った収入やキャリア形成を求めて入社した人たちです。特に「年収」は、入社を検討する上で重要な要素の一つになっていることがわかります。

- 仕事内容や社会貢献性を重視するグループ(2位「研究内容が活かせる」「地元のインフラ整備に貢献できる」、4位「大規模なプロジェクトに携われる」) 学生時代の専攻を活かしたい、地域に貢献したい、スケールの大きな仕事がしたいという、仕事そのものにやりがいを求めて入社した人たちです。

また、興味深いのは、女性社員2名のうち1名が「研究内容が活かせる」、もう1名が「土木の中では現場作業が少ない」と回答している点です。女性にとっては、専門性を活かせる環境や、体力的な負担の少なさも入社の決め手になっていることがうかがえます。

もちろん、これはあくまで一例ですが、建設コンサルタントという仕事にどのような魅力を感じている人が多いのか、具体的なイメージを持つ上での参考になるのではないでしょうか。

建設コンサルタントのきつい面・活かせる資格等

最後に、以下の4つについてみていくよ!

- 建設コンサルタントのきつい面

- 建設コンサルタントに必要な資格・スキル

- 建設コンサルタントの将来性とキャリア展望

- よくある質問Q&A

建設コンサルタントのきつい面

ここまで建設コンサルタントの魅力についてお伝えしてきましたが、正直なところ、楽な仕事ではありません。仕事の性質上、どうしても大変な面が存在します。

主には以下のようなことがあげられます。

- 労働時間が長い(残業・休日出勤多):建設コンサルタントは、仕事の納期(締め切り)が明確に決まっているプロジェクトが多く、その期限が近づくと残業や休日出勤が増える傾向にあります。特に年度末は、多くの公共事業が集中するため、繁忙期となります。

- 生活リズムが不規則になりがち:外業(調査・点検等)は夜間、内業(とりまとめ等)は昼間ということも珍しくなく、生活リズムが不規則になりがちです。

- 仕事内容が難しく責任も大きい:人々の安全な暮らしを支えるインフラを扱うため、一つのミスが大きな事故につながる可能性もあります。そのため、常に高い専門知識と責任感が求められます。

- 年功序列で若いうちは収入が低いことも:企業によっては、年功序列の賃金体系が根強く残っており、若手社員のうちは、労働時間に見合った収入が得られないと感じることもあるかもしれません。

- 転勤や長期出張が多いことも:担当するプロジェクトによっては、遠方の現場に出向くこともあります。特に大手企業では、全国規模で転勤や長期出張が発生する可能性があります。

- 将来性を危ぶむ声・結婚できないとの声:AIやICTの技術進歩によって仕事がなくなってしまうのでは?という将来への漠然とした不安や、忙しさからプライベートの時間が確保できず、結婚が難しいといった声も聞かれます。

建設コンサルタントのきつさについては、「建設コンサルタントが「やめとけ」と言われる理由|現役建コンが解説」でさらに詳しく解説しております。

建設コンサルタントに必要な資格・スキル

建設コンサルタントとして活躍するには、専門知識だけでなく、資格や実務で役立つスキルを身につけることが重要です。

代表的な資格(技術士・RCCMなど)

技術士やRCCMは、独立開業や大手企業への転職、高年収のスペシャリストとしてのキャリアを築く上で大きな武器となります。資格取得は、将来の選択肢を広げるための重要なステップです。

- 技術士: 科学技術分野の最高峰の国家資格。取得難易度は非常に高いですが、取得すればあなたの市場価値は格段に上がります。

- RCCM(シビルコンサルティングマネージャ): 建設コンサルタントの業務管理能力を証明する資格。転職市場でも高く評価されます。

実務で求められるスキル(調整力・プレゼン力など)

専門知識や資格以上に、実務で重要になるのがヒューマンスキルです。

- 調整力: 発注者である行政、設計を担う社内の技術者、工事を行うゼネコンなど、多様な関係者と円滑にコミュニケーションをとり、プロジェクトをスムーズに進めるための調整力が不可欠です。

- プレゼン力: 自分の設計や計画を、発注者や地域住民にわかりやすく説明し、納得してもらうためのプレゼンテーション能力も重要です。

建設コンサルタントの将来性とキャリア展望

建設コンサルタントは、以下のような理由から、将来性が低く、いずれは「なくなる」と言われることがあります。

- 公共事業の縮小とその影響

- AI等による技術革新と業務の自動化

- 若手人材不足と高齢化

- 他業界との競争激化

しかし、心配することなく、建設コンサルタントの未来は明るいと言えます。

詳しくは「建設コンサルタントはなくなる?業界の現状と将来性を徹底解説」で解説しております。

よくある質問Q&A

- 建設コンサルタントは激務ですか?

-

結論から言うと、激務になる傾向はあります。特に年度末などの繁忙期は、残業や休日出勤が増えがちです。ただし、近年は働き方改革が進み、残業を減らす取り組みをしている企業も増えています。ホワイト企業も確実に存在します。詳しくは「建設コンサルタントのホワイトランキング|失敗しない【見分け方】」を参照してください。

- 未経験でも転職できますか?

-

未経験者でも転職は可能です。特に、ゼネコンや下請け、公務員(土木系)、現場経験のある職種(電気工事など)からの転職は、経験を活かせるため歓迎されます。全くの他業種からの転職は、20代〜30代前半であればポテンシャル採用の可能性があります。

- 女性も活躍できますか?

-

業界全体では男性が多いのは事実ですが、近年は女性技術者(ドボジョ)が増加傾向にあります。特にデスクワークが中心の建設コンサルタントは、体力的な負担が少なく、女性が働きやすい環境といえるでしょう。

- ゼネコンとどちらが良いのでしょうか?

-

「どちらが良い」と一概には言えません。何をやりたいかによって選択は異なります。

- ゼネコン: 実際にインフラを「つくる」現場で働きたい人。

- 建設コンサルタント: インフラを「計画・設計する」上流工程で、専門性を活かしたい人。

あなたの興味やキャリアプランに合わせて、どちらがより適しているかを考えてみましょう。

総括:建設コンサルタントは「社会の未来を創る」やりがいある仕事

建設コンサルタントは、一般にはあまり知られていない仕事かもしれません。しかし、その役割は、私たちの生活を根底から支える社会インフラの「設計者」として、非常に重要です。

- 社会貢献性の高さ: 自分が手掛けた橋や道路が、人々の生活を豊かにし、災害から地域を守る。

- 地図に残る仕事: 何十年、何百年と形として残り続ける構造物を見るたびに、大きな誇りを感じる。

- 手に職をつけられる: 高度な専門知識や技術士などの国家資格を身につけ、市場価値の高い人材になれる。

もちろん、労働時間が長くなりがちだったり、責任が重かったりといった大変な面もあります。しかし、その分、他では味わえない大きな達成感とやりがいを得られるのが、この仕事の最大の魅力です。

建設コンサルタントは、これからも続く防災・減災対策やインフラ老朽化への対応、そして新しい技術の導入によって、ますます需要が高まっていくことが予想されます。

「地図に残る仕事」を通じて、社会の未来を創りたい。

もしあなたがそう考えているなら、建設コンサルタントというキャリアは、きっとあなたの人生を豊かにしてくれるはずです。