新人くん

新人くんぽむさん、技術士の筆記試験合格しました!

口頭試験は9割受かると言われてるから、もう受かったも同然ですねよね!

合格おめでとう!でもちょっと待ったー!!(# ゚Д゚)

口頭試験はしっかり対策をしないと必ずと言っていいほど不合格になるよ!

そうなんですか!Σ(・□・;)

でも対策って何をすればよいか…

はは笑

一つずつ丁寧に解説していくよ!

\クリックで読みたいところに飛べるよ/

※この記事は技術士(建設部門)講座の口頭試験編です。他の記事も参考にしてください。(筆記試験編は準備中です。)

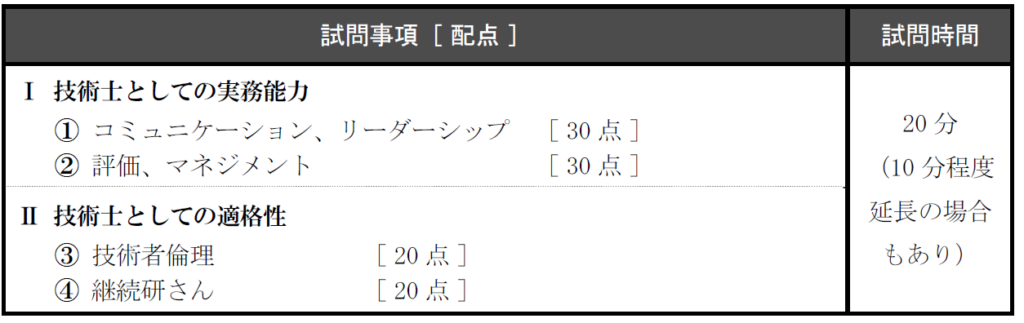

技術士 口頭試験の概要

まずは口頭試験の概要についておさらいするよ!

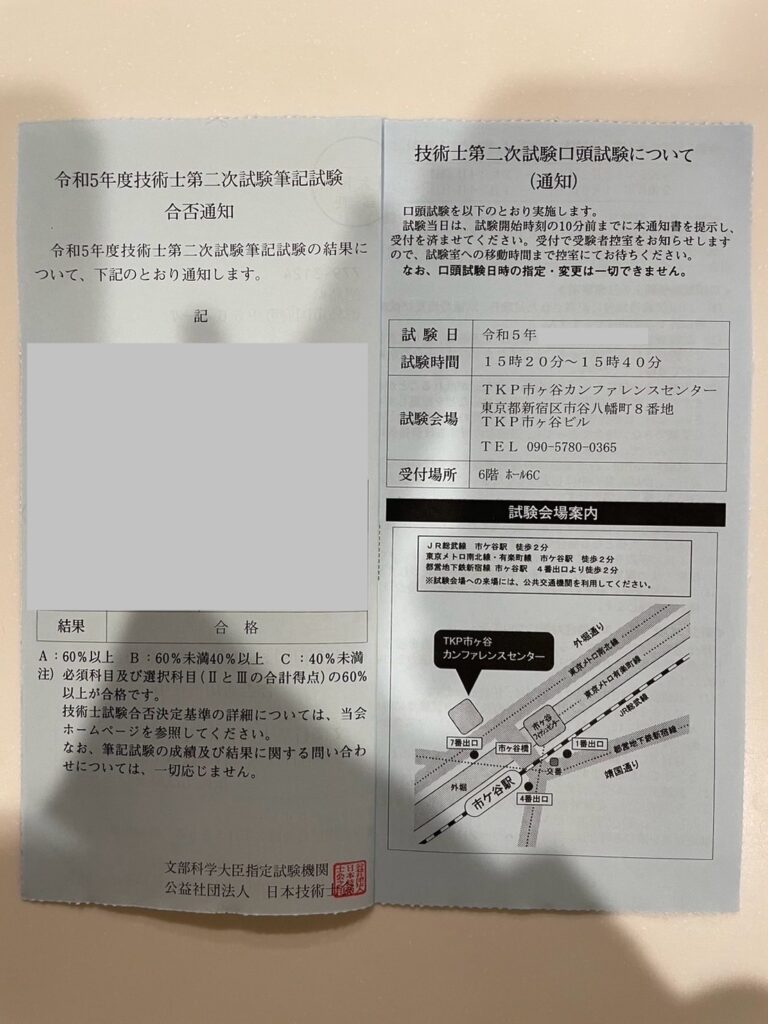

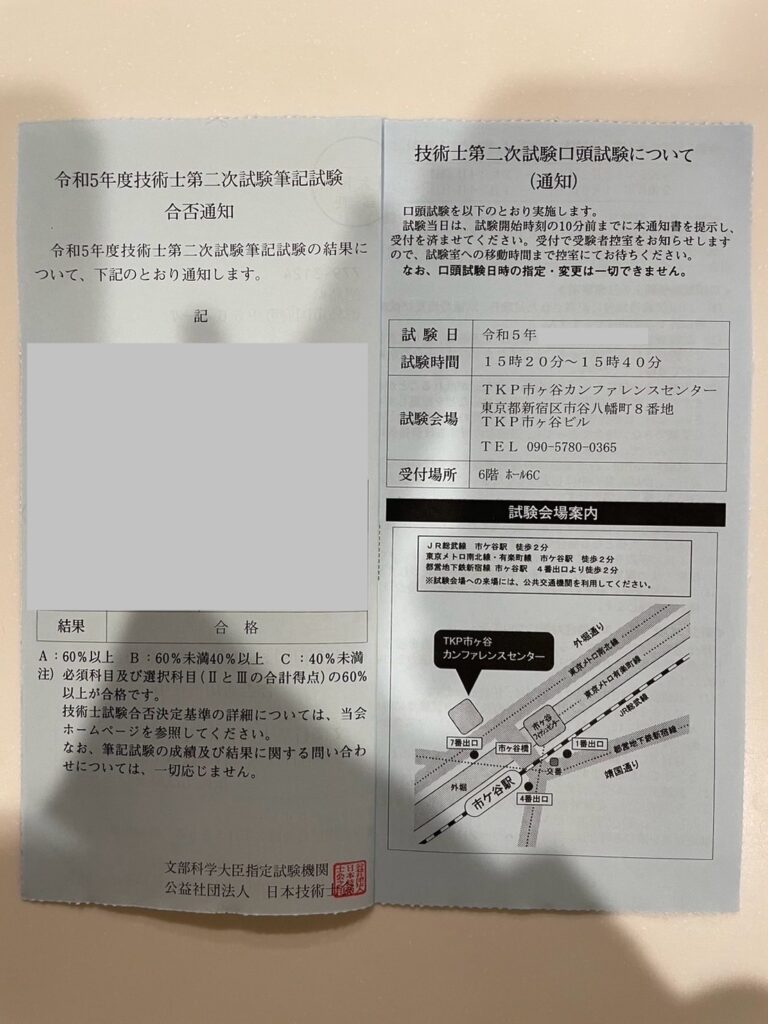

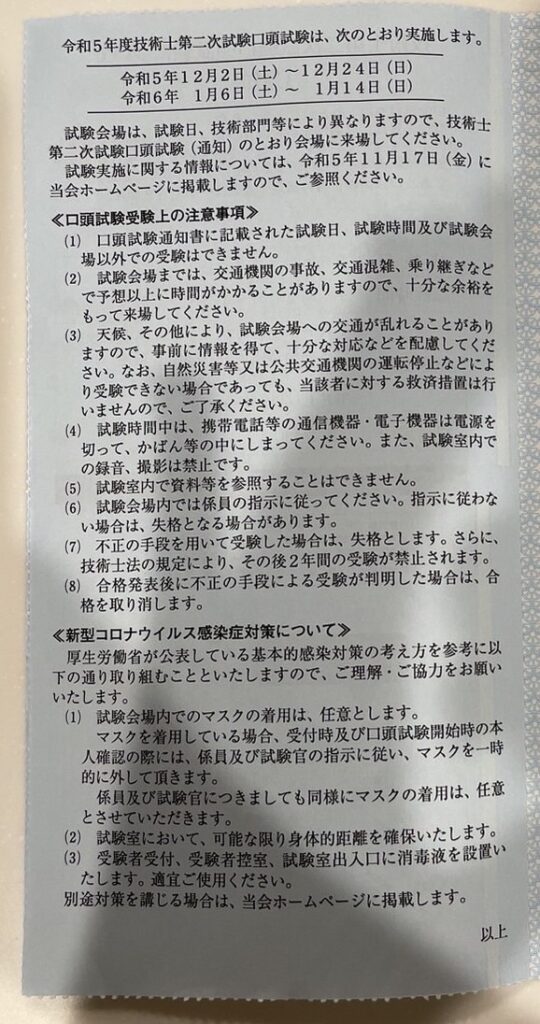

口頭試験の概要

- 面接時間:20分程度(10分程度の延長あり)

- 面接官:2〜3名(学識経験者+実務経験者)

- 時期:12月上旬~1月中旬

- 主な試験会場:TKP市ヶ谷カンファレンスセンター、TKP新橋カンファレンスセンター

- 合格率:80~90%程度

- 合格基準:すべての評価項目(全4項目)で60%以上

口頭試験の大前提

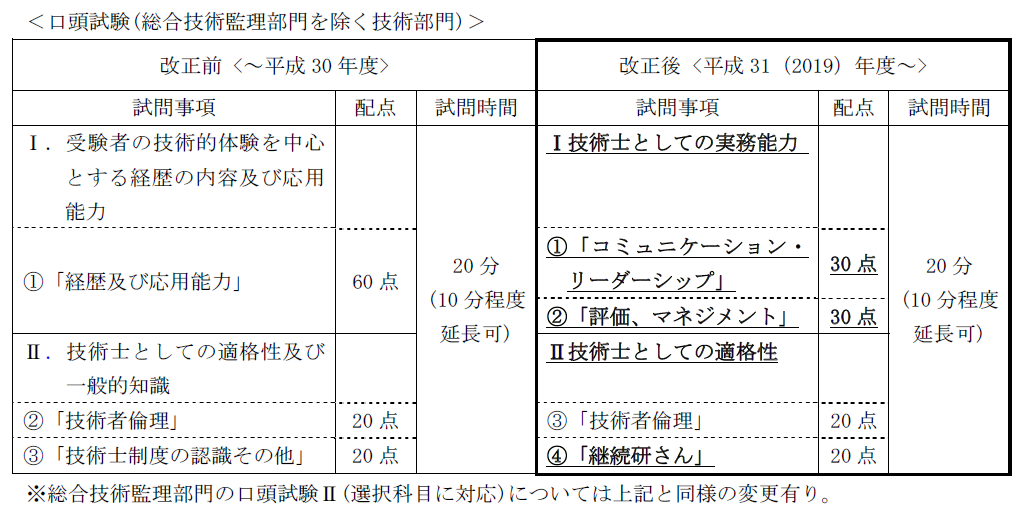

大前提として、平成31年の改定を理解しておいてください。

「平成31年ってそんな前の話…」と思うかもしれませんが、未だに理解できていない人が多いです。

- 「経歴及び応用能力」が「コミュニケーション・リーダーシップ」、「評価、マネジメント」

- 「技術士制度の認識その他」が「継続研さん」

と変更されております。

これをどう捉えるかですが、個人的には、今まではかなり曖昧で幅広かった出題範囲が、コンピテンシーに限定されてかなり回答しやすくなったのではないかと考えております。

これだけでは何が何やら理解できない方も多いかもしれませんが、

大きく変わった点をざっくりいうと、専門性(受験科目の知識や技術力)よりもコミュニケーションなどの業務遂行能力が問われるようになりました。

特に、改定前に技術士を取得した先輩などに模擬面接をしてもらう場合は非常に注意が必要だよ!

口頭試験の目的

では、口頭試験の目的は具体に何でしょう?

「技術士第二次試験受験案内」において、口頭試験については以下のように明記されています。

試問内容については、「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」に基づく以下を試問します。なお、業務経歴等の内容を確認することがありますが、試問の意図を考え簡潔明瞭にご回答ください。

出典:公益社団法人 日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験案内」

つまり、コンピテンシーを理解していなければ確実に不合格です。

逆に言えば、コンピテンシーに沿った対策を行い、当日に順当に回答ができれば合格となります。

ただし、技術的妥当性も「前提条件」とされており、専門技術が明らかにおかしいと判断されれば、技術的な試問が増え、どんどんと不合格に近づきます。

また、経歴・業務内容の詳細には100%触れられます。寧ろすべてこの中から回答するぐらいの気持ちで対策をしておいた方が良いです。

特に、業務内容の詳細については、すべてのコンピテンシーの試問に対応できるように対策をしておきましょう。

技術士に求められるコンピテンシーとは?

では、コンピテンシーとは何でしょうか?

ここでは、口頭試験で問われる以下6つのコンピテンシーをわかりやすく嚙み砕いて解説していきます。

- マネジメント

- 評価

- コミュニケーション

- リーダーシップ

- 技術者倫理

- 継続研さん

マネジメント

マネジメントについて、受験案内では以下のとおり明記されています。

出典:公益社団法人 日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験案内」

- 業務の計画・実行・検証・是正(変更)等の過程において,品質,コスト,納期及び生産性とリスク対応に関する要求事項,又は成果物(製品,システム,施設,プロジェクト,サービス等)に係る要求事項の特性(必要性,機能性,技術的実現性,安全性,経済性等)を満たすことを目的として,人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。

これは要するに、限られたリソース(人・モノ・お金)をバランスよく配分して、いかに効率よく計画通りに成果を出すかということです。

技術士に限ったことではありませんが、業務を遂行する上で、必ずリソースには限りがあります。

その限りあるリソースを、人員配置・工程・予算管理等の工夫により配分して、効率よく業務を回していく必要があります。

ここで注意したいのが、新たなリソース投入や効率化ではなく、うまく配分するということです。

例を用いて解説します。

試問例:業務を遂行する上で、人員配置について気を付けていることを教えてください。

- NG例:人員が不足する場合は、早い段階で隣の課に人員要請をして、的確な人員配置を心がけています。

→新たなリソースを投入してしまっている。

- OK例:全業務の工程表を作成することで、工期の近い業務やクリティカルパスにある業務に対して優先的に人員を配置できるよう心がけております。

→業務の優先順位をつけ、うまく配分している。

つまり、技術士に求められるマネジメントとは100を30、20、50といった形で割り振ることであって、100が120になっている回答では、マネジメントできていないことになります。

評価

評価について、受験案内では以下のとおり明記されています。

出典:公益社団法人 日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験案内」

- 業務遂行上の各段階における結果,最終的に得られる成果やその波及効果を評価し,次段階や別の業務の改善に資すること。

評価とは、得られた成果や選択肢を客観的に評価し、今後につなげる能力です。単に「良い悪い」を判断するだけではなく、次につなげる(同じ失敗を繰り返さずに改善していく)ことが重要となります。

例を用いて解説します。

試問例:詳細記述の業務において、現時点での評価はどのように考えていますか?

- NG例:品質を確保したうえで工程通り業務が完了し、十分な結果が得られたと考えております。

→単なる評価に留まってしまっている。

- OK例:品質を確保したうえで概ね工程通り業務が完了しましたが、関係機関との調整に想定以上の時間を要しました。今後は初期段階から関係者に条件確認等を行い、同様の遅れを防げるよう、努めたいと考えております。

→評価したうえで、今後どのような対応を取るか展望を述べている。

コミュニケーション

コミュニケーションについて、受験案内では以下のとおり明記されています。

出典:公益社団法人 日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験案内」

- 業務履行上,口頭や文書等の方法を通じて,雇用者,上司や同僚,クライアントやユーザー等多様な関係者との間で,明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。

- 海外における業務に携わる際は,一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え,現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。

コミュニケーションは、関係者と確実な意思疎通を行い、相互理解を深める力です。

確実な意思疎通とは?

これについては、書面主義が初めに思い浮かびます。

電話や対面での会話のみではなく、メールや打合せ簿を用いることで、「言った言ってない」という問題をなくすことが重要です。

また、技術者は専門的な言葉を使いがちですが、相手のレベルに合わせて「分かりやすく伝える力」が特に重視されます。

加えて、状況に応じて視覚的にわかりやすく伝える能力なども求められます。

例を用いて解説します。

試問例1:発注者との意思疎通で心がけていることはありますか?

- NG例:極力、表情の確認できる対面での打ち合わせを心がけています。

→対面打ち合わせも重要ですが、技術士としてはこれだけでは不十分。

- OK例:発注者と対面打合せはもちろん大切にしていますが、加えて議事録やメールでの記録を残し、認識の齟齬が生じないよう努めています。

→対面+書面での記録で証拠を残す。

試問例2:発注者との意思疎通で心がけていることはありますか?

- 半NG例:図面等の資料を用いたうえで、専門用語もかみ砕いて説明するよう心がけています。

→NGとまでは言わないですが、当たり障りがなく物足りないです。

- OK例:専門用語を分かりやすい言葉に置き換えるだけでなく、3D施工ステップ図やフォトモンタージュを用いて、工程や完成後のイメージを視覚的に示すようにします。

→視覚的な補助を取り入れる。

リーダーシップ

リーダーシップについて、受験案内では以下のとおり明記されています。

出典:公益社団法人 日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験案内」

- 業務遂行にあたり,明確なデザインと現場感覚を持ち,多様な関係者の利害等を調整し取りまとめることに努めること。

- 海外における業務に携わる際は,多様な価値観や能力を有する現地関係者とともに,プロジェクト等の事業や業務の遂行に努めること。

リーダーシップの意味をはき違えて不合格となる事例が多いです。

リーダーシップというと、「こうしろ」「ついてこい」といったリーダーをイメージする方が多いかと思いますが、技術士に求められるリーダーはこれではありません。

リーダーシップは心理学者ダニエル・ゴールマンによると以下の6種類に分類されるとされています。

- 強制型:リーダーが「こうしろ」と指示して進める。

- ビジョン型:大きな方向性(ビジョン)を示し、メンバーをその方向へ導く。

- 調整型:構成員の意見を広く聞いて合意形成し、納得感のある決定を行う。

- ペースセッター型:リーダーが高い水準を自ら示し、それに倣うようチームを牽引する。

- コーチ型:個々の成長・能力開発に焦点を当て、長期的な育成を行う。

- 関係重視型:人間関係や感情面を重視し、信頼・安心感を築く。

技術士に求められるリーダーシップとは、調整型リーダーシップであり、メンバーの意見を聞きいれて、メンバーが納得感を持った意思決定ができることが重要です。

例を用いて解説します。

試問例:チームメンバーの意見が対立した場合、どのようにまとめますか?

- NG例:リーダーシップを発揮し、方向性を支持するようにしています。

→強制型のリーダーシップは技術士には求められていません。

- OK例:対立が生じた際は、まず双方の意見を聞き入れて整理します。その上で、技術的な根拠や制約条件を示し、合意可能な落としどころを一緒に探るようにしています。最終的には全員が納得できる形でまとめることを意識しています。

→調整型リーダーシップで回答。

技術者倫理

技術者倫理について、受験案内では以下のとおり明記されています。

出典:公益社団法人 日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験案内」

- 業務遂行にあたり,公衆の安全,健康及び福利を最優先に考慮したうえで,社会,文化及び環境に対する影響を予見し,地球環境の保全等,次世代にわたる社会の持続性の確保に努め,技術士としての使命,社会的地位及び職責を自覚し,倫理的に行動すること。

- 業務履行上,関係法令等の制度が求めている事項を遵守すること。

- 業務履行上行う決定に際して,自らの業務及び責任の範囲を明確にし,これらの責任を負うこと。

技術士法においては、技術士は 高い倫理観をもって職務を遂行すること が強く求められています。その中心となるのが「3義務2責務」です。

「3義務2責務」とは、技術士法において下記の通りとされています。

出典:公益社団法人 日本技術士会「技術士法令集」

- 第44条:信用失墜行為の禁止

- 第45条:技術士等の秘密保持義務

- 第45条の2:技術士等の公益確保の責務

- 第46条:技術士の名称表示の場合の責務

- 第47条:資質向上の責務

中でも、公益確保の責務が最も重要とされており、住民の安全確保等が一番に求められます。

試問例:発注者の指示が安全性を軽視した内容だった場合、どのように対応しますか?

- NG例:まずは発注者の意向を尊重して進めます。問題が大きくならなければ、そのまま実行することもあります。

→公益軽視。技術士倫理に反する。

- OK例:発注者の意向を尊重する姿勢は持ちつつも、社会の安全を脅かす場合には公益確保を最優先します。具体的には、安全性に関する技術的根拠を示し、リスクを丁寧に説明します。それでも改善が得られない場合は、組織を通じて正式に意見を上げ、必要に応じて辞退を検討する姿勢も重要と考えます。

→公益確保を最優先。

- H31年改定前は下記のような形式ばった試問が珍しくありませんでしたが、近年ではあまり聞かれていないようです。

- 3義務2責務をすべて挙げて内容を説明して下さい。

- 技術士倫理綱領の項目をいくつか挙げてください。

- 試験全体に占める時間的割合は短い傾向にあります。ポイントを押さえて簡潔に回答しましょう。

継続研さん

技術者倫理について、受験案内では以下のとおり明記されています。

出典:公益社団法人 日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験案内」

- 業務履行上必要な知見を深め,技術を修得し資質向上を図るように,十分な継続研さん(CPD)を行うこと。

技術者は一度資格を取って終わりではありません。日々進化する技術や社会的課題に対応するため、学び続ける姿勢が求められます。

この考え方は「資質向上の責務(第47条の2)」として法令にも明記されています。

その具体的な実践手段が 「CPD(Continuing Professional Development)=継続能力開発」です。

CPDの基本

- 年間50時間程度の学習活動が推奨されており、日本技術士会でも活動の記録が推奨されています。

- CPD活動の例:

- 学会や研修会への参加

- 専門書や論文の読解

- 技術講習・社内研修の受講

- 後輩や若手技術者への教育(アウトプットも学習に含まれる)

- 表彰(社内外)

「CPD=技術者の継続研さんとして認められた」ということですので、CPDの基本を念頭に置いて回答することで、求められている回答ができます。

CPDが答えになるから恐らくコンピテンシーの中では一番回答しやすいんじゃないかな!

試問例:普段どのように継続研さんに取り組んでいますか?

- NG例:日々の業務において、常に学びの姿勢を意識して取り組んでいます。

→業務における学びは当然。業務外でも必要(CPDを獲得できる活動を考えると良い)。

- OK例:業務の合間を活用して学会誌や最新の研究論文を読むことを習慣にしています。また、月1回は社外研修やセミナーに参加し、ICT施工やカーボンニュートラルなど新しい技術分野について学んでいます。学んだ内容は職場に共有し、若手育成にも活かしています。

→CPDに繋がるためOK。

口頭試験対策

ぽむさん!コンピテンシーについては理解できました!

でも、具体的にどうやって口頭試験対策を進めれば良いか…。

もちろん、これから詳しく説明していくよ!

大きくは下記のステップで進めるよ!

- 経歴・業務内容の詳細とコンピテンシーの結びつけ

- Q&A作成

- 模擬面接

- Q&A見直し

②~④を何度も繰り返します!

経歴・業務内容の詳細とコンピテンシーの結びつけ

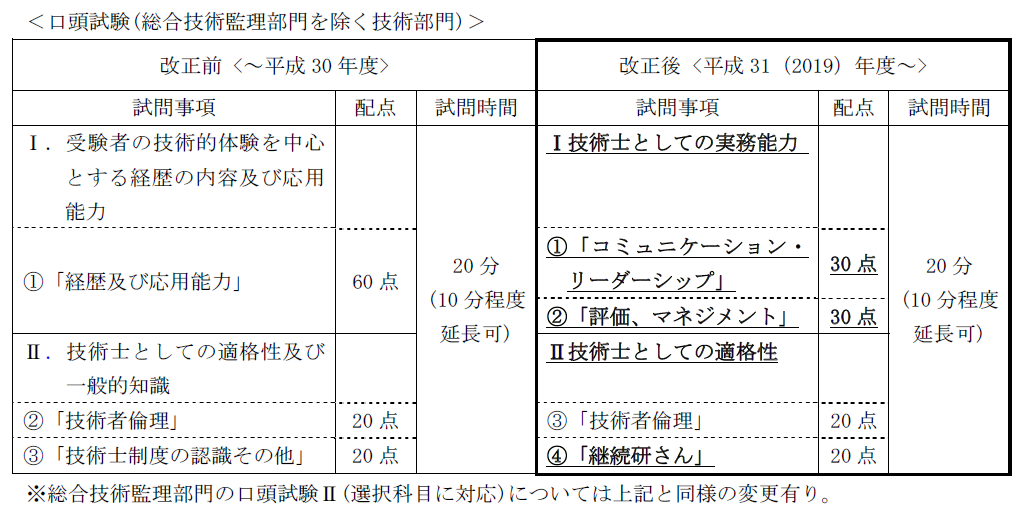

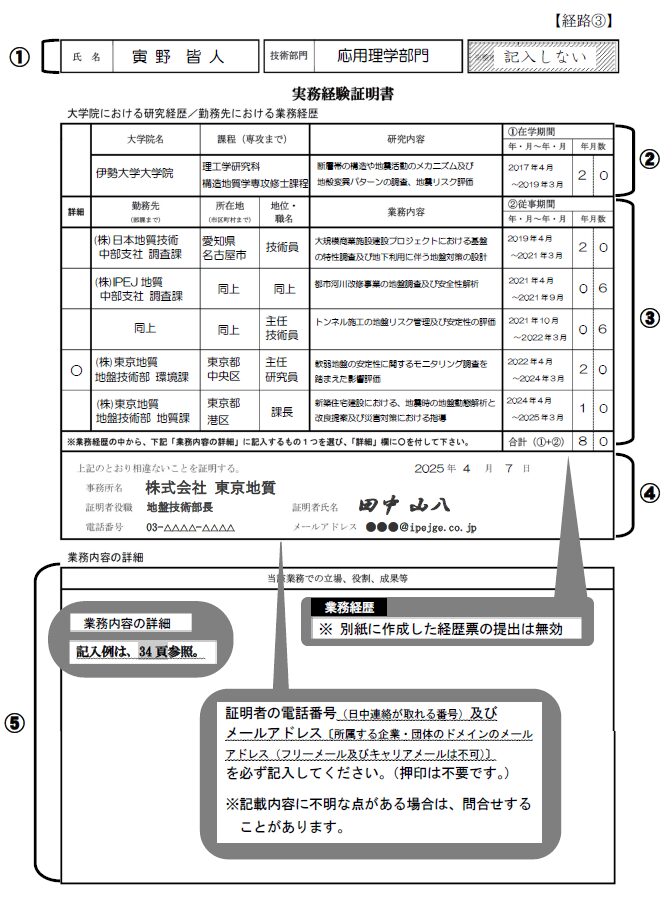

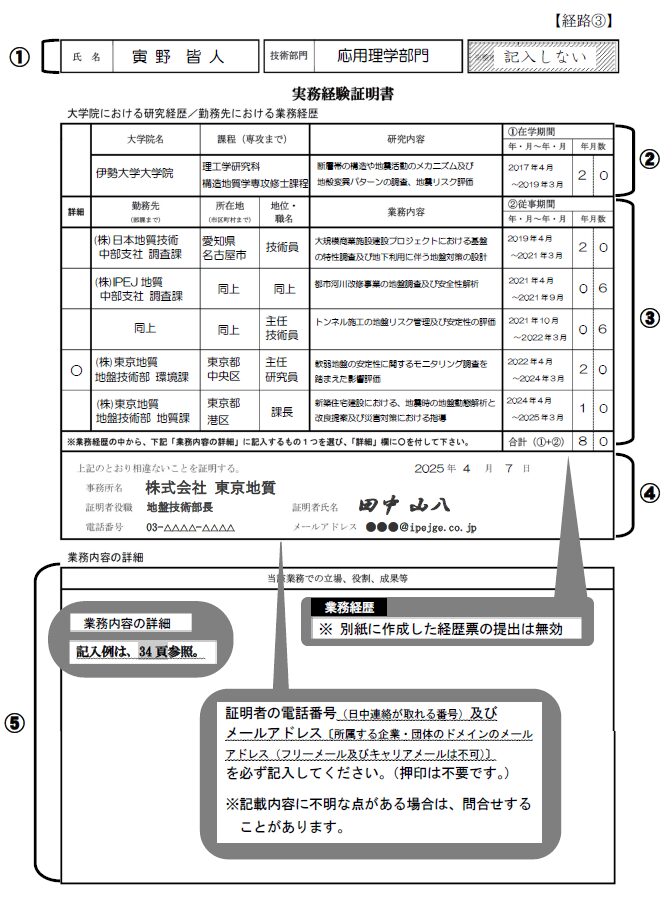

口頭試験は、出願書類の経歴や業務内容の詳細をベースに展開されます。

特に、業務内容の詳細は全コンピテンシーに対する様々な方向からの試問に対応できるようにしておいた方が良いです。

たまに、「H31年度の改定で技術的な内容が問われなくなったから業務内容の詳細は関係ない」なんてことを言う人がいますが、これは大きな勘違いです。

問われる内容が、専門的な内容からコンピテンシーに変わっただけで、経歴や業務内容の詳細から問われることには変わりありません。

このため、口頭試験対策としてはまず「経歴・業務内容の詳細」とコンピテンシーの結びつけを行いましょう。

なお、この結びつけは本来願書作成時に考えておくべきです。願書作成時に考えられていない方はこの時点でディスアドバンテージがあると思った方が良いです。

安心してね!僕も初めてで何もわからずに、全く考えず出願書類を出してしまったけど、必死に努力して何とか合格できたよ!笑

逆に、願書作成時にすでに考えてるよ!っていう方はこのステップは飛ばしてOK!

Q&A作成

経歴・業務内容の詳細とコンピテンシーの結びつけができたら、Q&Aを作成していきましょう。

Q&Aは大きく以下の項目で作成します。

- 試験冒頭

- コンピテンシー

- コミュニケーション

- リーダーシップ

- 評価

- マネジメント

- 技術者倫理

- 継続研さん

- 筆記試験に関して

- その他予備知識

この段階では時間をかけすぎずに、ある程度の形ができた段階で模擬面接に移りましょう。いつまでも考えて考えてするより、トライ&エラー(Q&A作成→模擬面接→Q&A見直し→模擬面接…)の方が圧倒的に効率が良いです。

試験冒頭

試験冒頭は、業務経歴や業務内容の詳細についての説明などが求められます。

- あなたの業務経歴を1分程度で説明してください。

- 業務内容の詳細を3分程度で説明してください。

- 業務経歴と業務内容の詳細を合わせて3分程度で説明してください。

など、問われ方のバリエーションは様々です。

必ず複数パターンの回答を準備しておきましょう。

近年では経歴・業務内容の詳細の説明を省き、いきなりコミュニケーションの説明を求められるケースも多く見受けられます。これは、試問官が「あなたの業務内容の詳細を読んだだけで十分に理解できたため、説明は不要です」というメッセージです。ですので、この場合はラッキーと思い、素直にコンピテンシーの質問に答えましょう。

あなたの回答に対する更問もよくあります。

例えばあなたが道路設計の業務について説明した場合

- 他の線形は考えなかったのですか?

- 現道交通への影響は問題なかったですか?

- 近隣住民からの反対はなかったですか?

など、様々な更問が想定されます。更問に対しても複数パターン用意しておくことが重要です。

基本的に、コンピテンシーの絡まない試問は加点対象外です。つまり、いかに早くコンピテンシーの試問へ入っていくかが非常に重要です。落ち着いて、問われた内容に簡潔に回答し、無駄な時間を使わないように心がけましょう。

コンピテンシー

冒頭の試問を切り抜けると、本題のコンピテンシーの試問に入ります。

以下の順番で問われることが比較的多いようですが、試問官によって異なりますので注意してください。

- コミュニケーション

- リーダーシップ

- 評価

- マネジメント

- 技術者倫理

- 継続研さん

例えば以下のような問われ方をします。

- 詳細記述の業務において、リーダーシップを発揮した点があれば教えてください。

- 詳細記述の業務において、現時点での評価はどのように考えていますか?

このような試問に対して、先述の「技術士に求められるコンピテンシーとは?」を参考にして回答できるようにしておきましょう。

筆記試験に関して

口頭試験では筆記試験について問われることもあります。

基本的にはⅠ、Ⅲの問題やあなたの回答について触れられることがほとんどです。

特に、ⅢがB判定の場合は要注意です。

必ず筆記試験の復元を作成しておき、補足説明や用語について対策をしておきましょう。

その他予備知識

基本的には上記3つを対策しておけば合格ラインを突破できます。

ただし、コンピテンシー(主に継続研さん)と関連付けて以下のような試問も想定されるため、予備知識として準備しておきましょう。

- 近年の土木業界のニュースで気になったものはありますか?

- 2023年に技術士倫理綱領が改定されましたが、その内容について知っていることがあれば教えてください。

- 海外における技術士と同等の資格を知っていますか?

要は、業界の動向を追っているか、知識はアップデートされているかなどの確認として上記のような試問をされることがあります。

コンピテンシーが最優先ですが、最低限大きなニュース等はチェックしておいた方が良いです。

模擬面接

Q&Aがある程度作成出来たら、模擬面接に移りましょう。

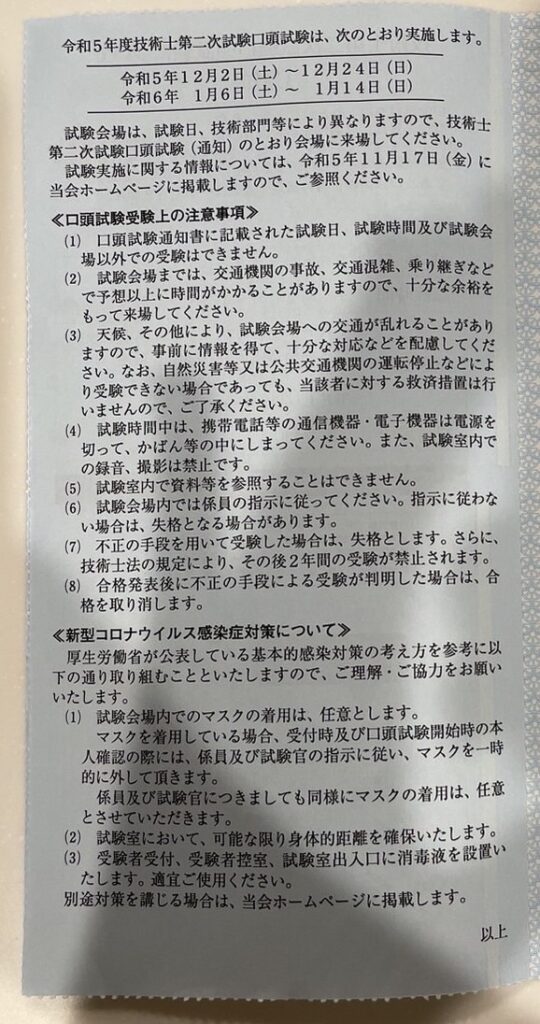

ぶっつけ本番は絶対にNGです!!必ず複数回の模擬面接を行ってください。

あえて回数を言うなら、3回は模擬面接を行っておくべきでしょう。ただし、ひとそれぞれ違いますので、ご自身で納得がいくまで模擬面接を行うことをおススメします。

模擬面接を行うにあたっては以下の点を意識してください。

- 可能な限り本番に近い形で行う。

→入室から退室まで通して行っておくことで、本番も戸惑いなく実施できます。

- 様々な人に模擬面接をしてもらう。

→試問官も人間ですのでクセがあります。色んな人に面接を行ってもらうことで、様々な角度からの試問に備えましょう。

- 社外の人にも模擬面接をしてもらう。

→単純に、顔見知りの人よりも見ず知らずの人の方が緊張感が高まり、本番さながらで行うことができますので、最低1回は社外の人に模擬面接を行ってもらうことをおススメします。

- 必ずフィードバックをもらい、改善していく。

→面接に対するフィードバックをもらい、改善していくことでどんどん完成度を高めていきましょう。

Q&A見直し

先述のとおり、「Q&A作成→模擬面接→Q&A見直し→模擬面接…」を何度も繰り返すことが重要です。

場数をこなして完成度の高いQ&Aを作成していきましょう。

口頭試験準備

試験となると試験対策に集中しがちですが、その他事務手続きやメンタルケアも怠ってはいけません。

以下の準備を行い、万全の状態で試験に臨みましょう。

- 会場アクセス確認

- ホテル予約

- 交通手段手配

- 持ち物準備

- スーツ・身だしなみ確認

- 体調管理(睡眠・食事)

- 前日下見・早めの就寝

- 当日余裕をもって行動

- メンタルケア・笑顔練習

試験日1〜2か月前からの準備

① 試験会場の確認

合格通知に、試験会場が記載されています。早い段階で必ず確認しておきましょう。

- 場所:例年「TKP市ヶ谷カンファレンスセンター」

- アクセス:市ヶ谷カンファレンスセンターの場合

- JR総武線 市ケ谷駅 徒歩2分

- 東京メトロ 市ケ谷駅 7番出口 徒歩1分

- 都営新宿線 市ケ谷駅 4番出口 徒歩2分

② 宿泊(ホテル)の手配

自然災害等による公共交通機関の遅延で受験ができない場合においても救済措置は行いませんと明記されています。

遠方から向かう場合は必ず前泊しておきましょう。

- 宿泊場所:会場から徒歩10〜15分以内が理想。電車トラブルを避けるため。

- 予約時期:試験日がわかった当日が望ましいです。

③ 移動手段の検討

- 交通機関:ホテルと合わせて新幹線・飛行機・高速バスなど、各自適切な交通機関を予約しましょう。

試験1週間前〜前日の準備

④ 持ち物チェックリスト

| 分類 | 持ち物 |

|---|---|

| 必須 | 受験票 |

| ほぼ必須 | 自作Q&A、筆記試験の復元論文 |

| その他 | 財布、スマホ、宿泊セットなど |

⑤ 服装の準備

- スーツ(黒・紺・グレーなど落ち着いた色)

- ワイシャツ:白 or 薄いブルー、しわがないもの

- ネクタイ:落ち着いた色(赤系・青系)

- 靴・靴下:黒の革靴を磨いておく

- 女性の場合:ジャケット+スカート or パンツスーツが一般的

💡 試験は「面接」形式ですので、第一印象が大切です。服装も「清潔感・誠実さ」を意識。

⑥ 体調管理

- 睡眠リズムを整える(夜型→朝型へ)

- 食事・栄養・水分補給に注意

- 試験前日・当日は暴飲暴食・夜更かしを避ける

前日〜当日朝の行動

⑦ 前日

- 会場までのルートを下見(Googleマップ+実際に歩く)

- 翌朝の起床時間・朝食時間を確認

- 持ち物の最終チェック

- 軽く復習して早めに就寝(22時前後)

⑧ 当日

- 朝食はしっかり摂る(糖分・タンパク質・水分)

- 会場には30〜60分前に到着(10分前までに受付完了させる必要がある)

- トイレの場所・待機場所を確認

- 適度な緊張感で自信をもって全力を出し切りましょう!

総括:技術士(建設部門)講座【その3】口頭試験 編

技術士(建設部門)講座の口頭試験について解説しました。

口頭試験合格率は90%程度と言われていますが、「受かって当たり前」ではありません。

対策なしでは必ず落ちます!

そうなるともう一度難関の筆記試験からとなります。そうならないために、万全の対策を行って望みましょう。

私は技術士に合格して人生が変わりました。これから技術士を目指す方にも同じ経験をしてほしいという思いから、複数の有料級記事を公開しています。

その私の実体験も記事にしていますのでよかったら参考にしてください。

また、試験に関してわからないことがあれば上司や先輩に必ず聞いておいてください。周りに技術士がいないという方は私がなんでも相談にお乗りしますので、気軽にご連絡ください♪