建設コンサルタントを目指す方や、現在従事している方にとって、「どの資格を取ればいいのか」「技術士は重要と聞くけど役に立たないとも聞くな…」といった悩みは常につきまといます。

本記事では、建設コンサルタント業界の二大資格とされる「技術士」「RCCM」を軸に解説し、その他の関連資格も紹介しながら、難易度、キャリア効果、勉強のコツまでを丁寧に伝えます。

クリックで読みたいところに飛べるよ!

ぽむ

ぽむこれらは現役建コンの僕が社会人1年目の時に知りたかった内容だよ!当時の僕と同じ境遇なら、この記事ですべて解決していってね!

建設コンサルタントではなぜ資格が重要?

ちょっと待って!建設コンサルタントってそもそも何??という方は、こちらの記事で詳しく解説しておりますので先にこちらを読んでみてください。

ぽむさん!早速ですけど、なんでそんなに資格が重要なんですか?

建設コンサルタントで資格が重要な理由は以下のとおり!それぞれ詳しく見ていくよ!

- 仕事を獲得するため(入札要件)

- 専門性の証明

- キャリアアップにつながる

仕事を獲得するため(入札要件)

建設コンサルタントの仕事の多くが官公庁(国や自治体)のものになります。

官公庁が仕事を発注し、各建コンが入札を行い落札者を決定します。

業務ごとに異なりますが、入札時には資格要件が定められており、これを満たさない場合は入札に参加ができません。

つまり、会社は資格者がいないと仕事が取れないということです。

仕事を獲得するために資格が必須ということですね!

そういうこと!その中でも特に重要な二大資格について後から説明するね!

専門性の証明

続いては専門性の証明です。

建設コンサルタントは、各分野の専門家であり、その証明として資格は非常に重要です。

業務を行うにあたって、発注者である官公庁の職員と初めてお仕事をするというケースも多くあります。

そのとき、資格を持っているAさんと持っていないBさん、知識量は全く同じでも、Aさんの方が信用されそうというのはイメージがつきますよね。

相手に、この道のプロであるということをわかってもらうために必要なツールになるということです。

キャリアアップにつながる

建設コンサルタントは、年功序列の傾向があるのが事実ですが、資格を取ることで出世コースへと進むことができます。

逆に、40代や50代になって資格を持っていない人は自然と窓際コースとなることが多いです。

資格の有無でそこまで変わるんだ!

建設コンサルタントの二大資格

ここからは本題の建設コンサルタントで必要な資格について見ていくよ!まずは建設コンサルタントの二大資格と言われる「技術士」と「RCCM」について!

技術士とRCCMはなぜ建コンの二大資格と言われる?

建設コンサルタントでは「技術士」と「RCCM」が二大資格とされています。それはなぜでしょうか?

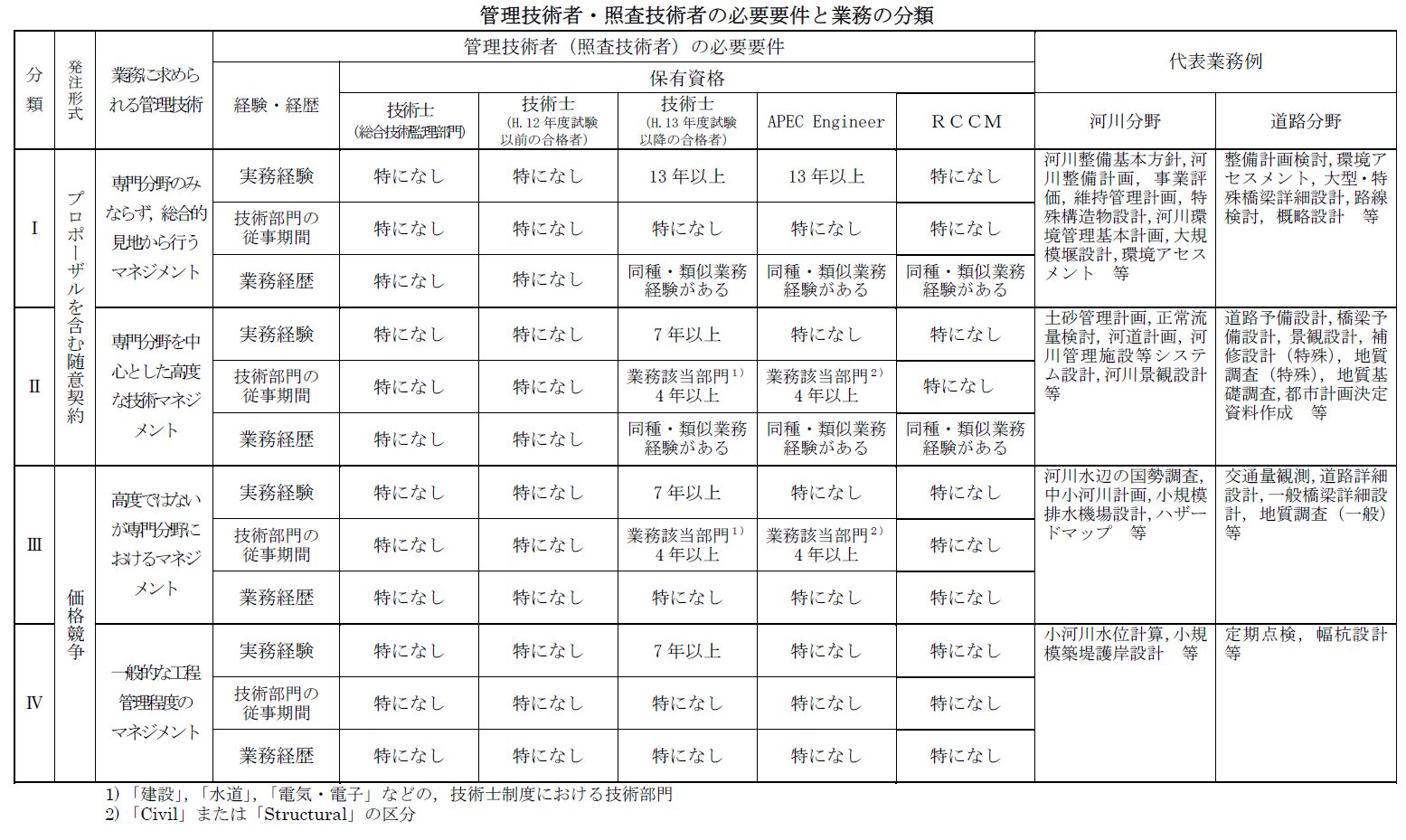

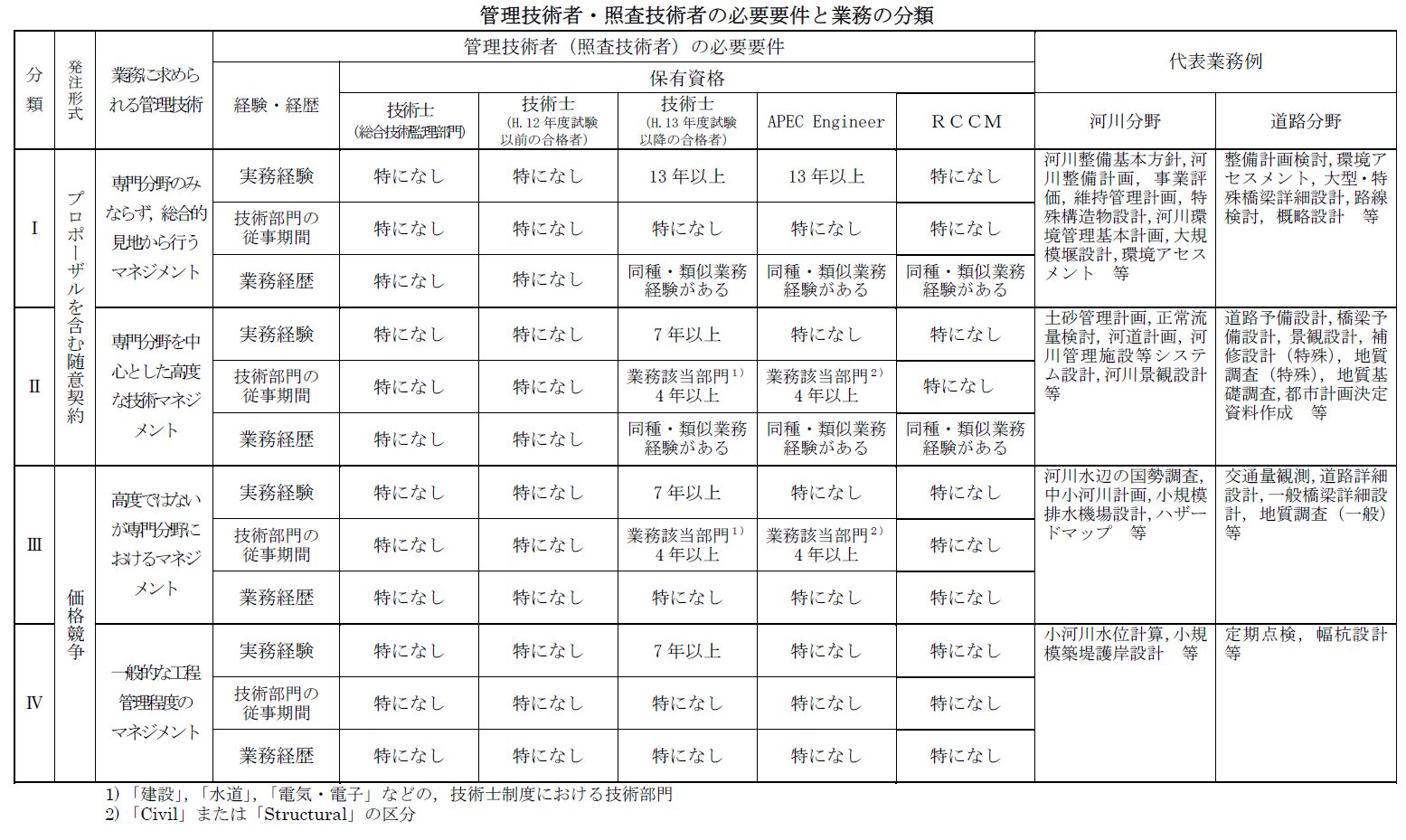

先述のとおり、建設コンサルタントが業務を受注する際には「管理技術者」を定めなければならず、この「管理技術者」の必須要件として「技術士」もしくは「RCCM」を持っていることが求められるからです。

下図は国交省の資料の抜粋です。

この資料より、管理技術者の要件として「技術士」、「RCCM」、「APEC Engineer」が求められていることがわかります。

「APEC Engineer」は、海外で活躍したい技術者が「技術士」等を用いて申請をして登録する制度であるため、実質は「技術士」と「RCCM」のいずれかが必要と言えます。

技術士はどんな資格?

技術士は国家資格で、科学技術分野における高度な専門能力を認定するものです。建設分野もその一つの部門に含まれます。

先ほど二大資格として「技術士」と「RCCM」を紹介しましたが、特に「技術士」は建コン業界の最高峰資格とされています。

入札参加自体は「RCCM」でも可能なことが多いですが、「技術士」の方が優位に評価されることから、事実上「RCCM」の上位互換資格として位置づけられています。

なお、技術士は一次試験と二次試験に分かれており、一次試験に合格で「技術士補」、二次試験に合格で「技術士」を取得できます。

受験資格や試験内容について表にまとめたから参考にしてね!

技術士資格に関する一覧表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 認定団体 | 日本技術士会 |

| 受験制度の流れ | – 第一次試験 → 合格者は技術士補登録(または指定教育課程修了者は技術士補) → 実務経験を経て第二次試験 → 合格後、技術士登録 |

| 第一次試験 受験資格 | 学歴・年齢などの制限なし。誰でも受けられる。 ただし、JABEE 認定教育課程を修了した者は第一次試験を免除され技術士補と見做される制度がある。 |

| 第二次試験 受験資格 | 第一次試験合格後、かつ一定の実務経験を満たすこと。具体的には以下いずれか: ① 技術士補登録後、技術士の指導下で4年以上実務経験 ② 技術士補取得後、監督者の下で4年以上実務経験 ③ 実務経験7年以上(第一次合格前後を合算可) (いずれかを満たせば第二次試験出願可) また、平成15年度以降、第二次試験受験者は第一次試験合格者または指定教育課程を修了した者が対象となる。 |

| 試験スケジュール(公示例) | – 受験申込書配布開始:3月下旬ごろ – 申込み受付:4月 – 筆記試験:7月中旬頃 – 筆記合格者対象の口頭試験:年末〜翌年初頭 – 合格発表:最終(口頭含む)は3月中旬ごろ |

| 試験方式 | – 筆記試験(必須科目+選択科目) – 口頭試験(筆記合格者を対象) – 論述・記述試験を重視 – 試験区分は、総合技術監理部門と各専門部門等がある |

| 試験科目・構成 | – 必須科目:技術者の共通知識・応用能力を問う設問 – 選択科目:受験者が選んだ技術部門に関する専門性(例:鋼構造、都市計画、建設環境等) – 論文・記述形式の出題が中心 – さらに口頭試験で技術的説明・質疑応答を行う |

| 受験料・登録料等 | – 一次試験受験手数料:13,000 円 – 二次試験受験手数料:20,500 円 – 登録手数料:8,100 円 ※2026年から値上げ(上記は値上げ後の価格) |

| 合格基準・基準例 | 各科目での基準点を満たすこと、総合得点基準もクリアすること 詳細な配点や基準は年度・部門ごとに公表される(日本技術士会案内に準拠) |

残念ながら2026年から受験料・登録料が値上げされました(´;ω;`)ウゥゥ

技術士については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)はどんな資格?

RCCMは、一般社団法人建設コンサルタンツ協会が制定する民間資格で、建設コンサルタント業界での実務力・技術能力を証明するものです。

技術士と同じく業務の管理技術者ができる資格ですが、技術士と比べて難易度がやや低く取り組みやすいため、「まずはRCCMを取る」ルートを選ぶ人も多いです。

RCCMに関する一覧表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 認定団体 | 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 |

| 資格の性格 | 民間資格であり、建設コンサルタント業務に携わる技術者の能力証明を目的とするもの |

| 受験資格 | 建設コンサルタント等業務の実務経験年数が要件。具体例: – 大学卒業者:7年以上 – 大学院修了者:5年以上 – 短大・高専卒者:9年以上 – 高校卒業:11年以上 – 中学校卒:14年以上 また、業務内容として「調査・設計・管理・助言業務」など建設コンサルタント業務の経験が求められる。 |

| 試験方式 | CBT(コンピュータベースドテスト)形式(択一式+記述式)で実施。すべてパソコン上で解答する形式。 |

| 試験日程・予約 | – 予約受付期間:7月4日 ~ 10月28日(例年) – 試験実施期間:9月1日 ~ 10月31日 – 試験A・B の2試験を受ける(別日可能) – 受験申込書発送日例:6月下旬 (2025年は6月24日発送) |

| 試験構成 / 科目 | 以下のような構成が一般的と公表例に基づく: A 試験: – 問題 I:業務経験に関する論述 – 問題 II:一般知識(択一式) B 試験: – 問題 III:管理技術力(論述) – 問題 IV:基礎技術知識+専門技術知識(択一式) 専門技術知識は受験部門に応じた選択分野からの出題。 (過去例・受験案内に基づく) |

| 問題数・記述量・配点(公表例) | – 試験時間:各 130 分 – 問題 I:論述量約 2,400 字 – 問題 III:論述量約 1,600 字 – 択一式問題数例:20問程度 – 専門技術知識問題は、30問中10問選択等の方式を取る場合あり – 合格基準:各問題で 50% 以上、かつ総合得点 60% 以上という例が公表されている (これは過去データ例であり、将来も同じとは限らない) |

| 受験料・登録料等 | – 受験手数料例:17,320 円(カード払いの場合) – 登録手数料:23,100 円(カード払いの場合) – 更新講習料(登録更新時):9,900 円 – 合格証再発行手数料:1,320 円 |

| 合格発表 | 合格発表は例年 2月下旬ごろに行われる |

| 合格率 | 過去の実績例:40%前後。近年、変動あり。 例:令和4年度 31.7%という報告もある。 |

| 登録・更新制度 | – 合格後、RCCM 登録を行い、登録証を交付(建設コンサルタンツ協会へ提出) – 登録には登録講習の受講義務あり – 4年ごとに更新が必要で、更新時には最新の講習・自主学習および CPD 単位取得が要件となる |

技術士と違ってPC入力だから漢字間違いとかを気にしなくてよいのはいいよね!

その他の建設コンサルタントで役立つ資格

他にも建コンで役立つ資格はいっぱいあるんだ!

ここではその一部を紹介するよ!

測量士・測量士補

測量に関わる業務(地形測量・用地測量・路線測量など)を扱う建設コンサルタントは多く、そのような企業では、測量士資格は重要視されます。

測量業務をメインとして行う会社や測量業務が独立した部門として存在する会社も少なくなく、そのような会社では特に重宝される資格であり、食いっぱぐれの心配はないでしょう。

また、受験資格がないことも特徴的であり、測量士を取得して転職に活かすという流れもあります。

測量士/測量士補に関する一覧表

| 資格 | 受験資格 | 試験内容/方式 | 合格基準・備考 |

|---|---|---|---|

| 測量士 | 年齢・性別・学歴・実務経験等の制限なし(誰でも受験可能) | – 午前:択一式(28問程度) – 午後:記述式(必須1問 + 選択問題群から選択解答) – 選択題目例:基準点測量・地形測量・地図編集・応用測量 等 – 出題構成:専門分野を受験者が選ぶ方式も | – 合格基準:午前択一式での基準点(例:最低点)を超えること + 総合点基準(例:1400点満点中910点以上)などが例示されているものあり。 – 合格率は国家試験レベルでやや高難度。 – 試験は年1回(例年5月頃) |

| 測量士補 | 受験資格の制限なし(誰でも受験可) | 筆記試験(択一式・28問程度) | – 合格基準例:満点 700 点中 450 点以上(約65%)が目安。 – 合格率例:令和3年度で約 34.8% 程度。 |

建築士(1級・2級)

イメージはないかもしれませんが、建築士も建設コンサルタントで活躍できる資格です。

建築士と言えば住宅設計やビルの設計などをイメージするかもしれませんが、建設コンサルタントにおいては、工事等を行うにあたって営業に生じる損失に対する補償額の調査を行う補償業務などが主となることが多いです。

「建築士を取得する=建築業界へ行く」という流れが王道ルートであり、建設コンサルタント業界に流れる建築士は少ないため、技術士などと並んで重宝されることもあります。

建築士(1級・2級)に関する一覧表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | 建築物の設計・工事監理を行える国家資格。 |

| 受験資格 | 学歴+実務経験が必要(1級は大学卒で2年など)。 |

| 試験内容 | 学科試験(計画・環境設備・法規・構造・施工)+製図試験。 |

| 特徴 | 建コンでは補償業務や建築関連分野で活用。 |

土木施工管理技士(1級・2級)

ゼネコン等の施工管理の仕事で必須となる土木施工管理技士も建設コンサルタント業界で役立ちます。

特に、発注者支援業務や工事監督支援業務では現場の知識が重要視されるため、資格があることで専門性を証明できます。

ただし、施工管理技士には受験資格として実務経験が求められ、建設コンサルタント業務の実務経験ではこれを満たさないこともありますので注意が必要です。

土木施工管理技士(1級・2級)に関する一覧表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | 施工管理に必須の国家資格。土木工事の現場代理人や主任技術者になれる。 |

| 受験資格 | 学歴+実務経験年数が必要(例:大学土木系卒なら1級は3年、2級は1年の実務経験)。 |

| 試験内容 | 学科試験+実地試験。施工管理、法規、安全管理など。 |

| 特徴 | 建コンでは直接活用は少ないが、現場経験の証明やキャリア形成に有効。 |

他にも役立つ資格はたくさん!

他にも建コンで役立つ資格はたくさんあるよ!

- 防災士

- 道路橋点検士

- コンクリート診断士

- 河川点検士

- 地質調査技師

etc…

資格取得ロードマップ

建設コンサルタントとしてキャリアを歩むうえで、資格取得の順序や目標を明確にしておくと効率的に成長できます。

若手技術者のステップアップ王道ルート

- 技術士補の取得(20代前半〜)

- 技術士一次試験に合格することで登録可能。

- 学生や入社1〜2年目のうちに取得しておくと、その後のキャリアの基盤になる。

- RCCMへの挑戦(20代後半〜30代)

- 実務経験を積み、比較的取りやすいRCCMから挑戦。

- 取得すると「管理技術者」になれるため、業務上の裁量が広がる。

- 技術士へのステップアップ(30代〜40代)

- 国家資格の最高峰。

- 技術士を取得することで、より大規模案件の受注や管理技術者としての信頼を得られる。

技術士と比較してRCCMの難易度が低いから先に取得する人が多いけど、実務経験は技術士の方が短いから可能であれば技術士を先に取得することをオススメするよ!

資格取得による年収・待遇の変化

資格は単なる「肩書き」ではなく、年収・昇進・受注競争力に直結します。

特に技術士は、長期的に見て年収が+100~300万円増加するケースも多いです。

これは、技術士取得による昇進+資格手当のダブルで恩恵を受けられるためです。

RCCMや地質調査技士も同様に、資格保有によって月数戦円~数万円の資格手当が加算される企業が一般的といえます。

僕も技術士を取得して転職市場価値が250万円アップした経験があるよ!

【総括】建設コンサルタントで役立つ資格5選

今回は建設コンサルタントで役立つ資格について解説しました。

建設コンサルタントで働くからには「技術士」あるいは「RCCM」の資格が必須と言っても過言ではありません。

その他にも重要な資格はたくさんあります。

仕事をしながらの勉強は大変ですが、焦らずに少しずつ頑張っていきましょう!